ПРОЕКТ

ТРЕБОВАНИЯ

К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гигиенические требования

Москва

ВВЕДЕНИЕ.. 3

1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.. 4

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ УЧРЕЖДЕНИЙ.. 5

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ... 7

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ.. 12

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ.. 15

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ, ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ И ИНСОЛЯЦИИ 16

6.1. Требования к естественному и искусственному освещению.. 16

6.2. Требования к инсоляции учебных помещений и участка. 19

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАССТАНОВКЕ МЕБЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МЕСТА И УЧЕБНЫМ ДОСКАМ... 20

7.1. Требования к ученической мебели и ее расстановке в классе. 20

7.2. Требования к организации ученического рабочего места. 22

7.3. Требования к учебным доскам.. 24

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.. 24

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ И КНИЖНЫМ ИЗДАНИЯМ, КОМПЬЮТЕРНЫМ СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ.. 33

9.1. Требования к учебным изданиям.. 33

9.2. Требования к компьютерным средствам обучения (КСО) 43

9.3. Требования к изданиям книжным для развивающего обучения, дополнительного образования, литературно-художественным, научно-популярным, энциклопедиям, справочникам.. 44

10. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНЫМ РАНЦАМ И СМЕННОЙ ОБУВИ.. 49

10.1. Требования к школьным ранцам.. 49

10.2. Требования к сменной обуви. 50

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.. 52

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.. 59

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих лет приоритетной средой обитания для детей школьного возраста являются общеобразовательные учреждения, в которых должны быть созданы не только необходимые, но и безопасные условия для успешной образовательной деятельности детей. Организм ребенка может существовать, успешно развиваться и овладевать программами обучения и воспитания, только находясь в единстве с окружающей средой. В связи с этим образовательная среда, под которой мы понимаем всю совокупность факторов, формируемую укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организацию учебного процесса, питания, медицинского обеспечения, психологический климат, определяет не только успешность обучения и воспитания детей и подростков, но и состояние их здоровья. Материально-технические и иные условия реализации основных общеобразовательных программ включают архитектурно-планировочные решения образовательных учреждений, их оборудование, обеспечение достаточных уровней освещения и инсоляции, оптимального микроклимата, водоснабжения и канализации, организацию учебных мест с использованием соответствующей мебели, учебные издания, технические средства обучения, школьные ранцы и обувь. Важнейшей составляющей условий обучения является организация учебного процесса, школьного питания и медицинского обеспечения учащихся. Требования к организации образовательной среды подлежат регулированию государственными образовательными стандартами.

Система гигиенических требований, обеспечивающая безопасные для нормального роста и развития условия реализации основных общеобразовательных программ, призвана создать безопасные, комфортные условия обучения детей, а также устранить причины, вызывающие школьно-обусловленную патологию.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Здания общеобразовательных учреждений (далее учреждений) следует размещать на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние не менее 170 м. Расположение учреждений на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта допустимо только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения

до 25 м.

Учреждения следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей. Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов. Размещение учреждений на внутри- и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта недопустимо.

Строительство вблизи учреждений индивидуальных гаражей для легковых машин недопустимо. Размещение учреждений вблизи общественных гаражей определяется санитарно-защитной зоной. Размер санитарно-защитной зоны зависит от мощности гаража: при числе легковых автомобилей до 10 машин – не менее 15 м, до 20 машин – 25 м, до 50 машин – 50 м. Площадки для установки контейнеров для мусора микрорайона должны быть удалены от учреждений на расстояние не менее 20 м.

Радиус обслуживания населения учреждениями, размещаемыми в жилой застройке городов, составляет для учащихся начальных классов не более 500 м.

Размещение учреждений в сельской местности должно предусматривать для учащихся начальных классов радиус доступности не более 2 км пешком. Для учащихся, проживающих от учреждения на расстоянии 1 км и более, организуют транспортное обслуживание. Расстояние от места жительства до места сбора на остановке транспорта для учащихся младшего школьного возраста должно быть не более 500 м. Остановка должна иметь твердое покрытие и обзор со стороны дороги не менее 250 м. Ее оборудуют навесом, огражденным с трех сторон. От проезжей части дороги он должен быть защищен барьером.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ УЧРЕЖДЕНИЙ

Площадь земельного участка учреждения определяют из расчета не менее 35 м 2 на 1 учащегося. Участок должен иметь ограждение по всему периметру высотой не менее 1,5 м и предохранительные устройства, препятствующие выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входов здания.

Расстояние от здания до красной линии должно быть не менее 25 м, от границы земельного участка до стен жилых домов – не менее 10 м.

На участке выделяют следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивную, учебно-опытную и хозяйственную.

Зона отдыха должна быть приближена к выходу из здания и оборудована площадками для подвижных игр: для учащихся 1 класса площадью не менее 180 м 2 , а для учащихся 2 – 4 классов из расчета 100 м 2 на каждый класс.

Физкультурно-спортивную зону располагают на расстоянии не менее

25 м от здания учреждения за полосой зеленых насаждений. Ее не следует размещать со стороны окон учебных помещений. Для учащихся начальных классов оборудуют гимнастическую площадку, комбинированную площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков. Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие и не иметь неровностей и выбоин. На спортивно-игровой площадке следует устанавливать стационарное и выносное оборудование (гимнастическая стенка с набором стенок и лесенок, бревна гимнастические, мишени, баскетбольные щиты и кольца, стол для настольного тенниса, яма для прыжков, деревянные скамейки и др.). Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать выполнение образовательных программ по физическому воспитанию и проведение оздоровительных мероприятий.

Учебно-опытная зона* (участок овощных и полевых культур, участок плодово-ягодных культур, цветочно-декоративных растений, теплица с зооуголком, площадка для занятий на воздухе) должна составлять не более 25% общей площади участка. В условиях дефицита территории допускается сокращение учебно-опытной зоны.

Хозяйственную зону располагают со стороны входа в производственные помещения столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания не менее 35 м и ограждают зелеными насаждениями. Она должна иметь самостоятельный въезд с улицы.

При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны размещают котельную для подачи тепла в здание и насосную с водонапорным баком для подачи воды от местных питьевых источников.

Мусоросборники с плотными крышками следует устанавливать на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). В хозяйственной зоне сельских учреждений допускается размещать сарай, овощехранилище, навесы для инвентаря и оборудования.

Проезды, дорожки и площадки должны иметь твердое покрытие. Уровень искусственной освещенности участка на земле должен быть не менее 10 лк.

Площадь озеленения участка должна составлять не менее 50% территории. В нее входят зеленые насаждения учебно-опытной зоны и зоны отдыха, защитная зеленая полоса по периметру участка в виде живой изгороди, разделяющей отдельные зоны, а также газоны и декоративные зеленые насаждения. Ширина зеленой полосы по границам участка должна быть не менее 1,5 м, а со стороны улицы – не менее 6 м. Расстояние от здания учреждения до деревьев должно быть не менее 10 м. Для озеленения не следует использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками. Уборку участка следует проводить ежедневно.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ

Вместимость вновь строящихся учреждений не должна превышать

1000 человек (для всех ступеней обучения).

Количество учащихся не должно превышать расчетной вместимости учреждения. Этажность здания не должна превышать трех этажей. В условиях плотной застройки городов допускается строительство учреждений высотой в 4 этажа. Учебные помещения для учащихся начальных классов должны быть выделены в отдельный блок и располагаться на 1-м, 2-м этажах. Их недопустимо размещать в подвальном и цокольном этажах здания.

Структура здания должна обеспечить:

– максимальное разделение детского коллектива на отдельные возрастные группы;

– отделение учебных помещений от общешкольных, являющихся источниками шума, пыли и других загрязнений воздуха (спортивные и актовые залы, пищеблок, административно-хозяйственные помещения);

– приближение учебных помещений к помещениям для отдыха учащихся (рекреация) и санитарным узлам;

– удобные и достаточно короткие связи учебных и рекреационных помещений начальных классов с гардеробами и земельным участком, используемым для отдыха учащихся в перемену;

– возможность изоляции отдельных групп учащихся в случае возникновения инфекционных заболеваний в целях предупреждения их распространения на весь коллектив и быстрой ликвидации очага инфекции.

В зависимости от климатической зоны входы в здание должны быть оборудованы одним, двумя (III зона, II зона) или тремя (I зона) тамбурами.

Гардеробы размещают на 1-м этаже с обязательным оборудованием секций для каждого класса. Их оснащают вешалками для одежды и ячейками для обуви. Не следует устраивать гардеробы в учебных помещениях и рекреациях.

Лестницы должны иметь ограждения. Высота ограждений составляет 1,5 м, высота поручней для учащихся начальных классов – не менее 0,6 м, поручни для взрослых устанавливают на высоте 0,85 м.

Учебные помещения группируют в учебные секции:

– в учебных секциях для 1 класса следует размещать не более 3 – 4 классных помещений со спальными-игровыми (комнатами отдыха) и санитарными узлами;

– в учебных секциях для 2 – 4 классов размещают не более шести классных помещений с рекреациями и санитарными узлами и универсальное помещение для групп продленного дня.

Площадь рекреации определяют из расчета не менее 2 м 2 на 1 учащегося.

Оптимальным вариантом для организации двигательной активности младших школьников во время перемен являются зальные рекреации. Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна составлять не менее 4,0 м, при двустороннем расположении классов – не менее 6,0 м. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта.

Светопроемы учебных помещений оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов, сочетающимися с цветом стен, мебели. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы кабинеты рисования, информатики.

Площадь классного помещения определяют из расчета не менее 2,5 м 2

на 1 учащегося. Учебные помещения включают рабочую зону для учащихся (размещение парт или учебных столов), для учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий учащихся и возможной активной деятельности.

Кабинеты рисования должны иметь зоны для акварельной живописи, масляной живописи и рисунка. Площадь на 1 рабочее место для масляной живописи – не менее 3,5 м 2 , для акварельной живописи и рисунка – не менее 2,0 м 2 .

Площадь на 1 рабочее место для занятий с использованием компьютеров должна составлять не менее 6,0 м 2 при использовании компьютера на базе электронно-лучевой трубки и не менее 4,5 м 2 при использовании жидко-кристаллических мониторов.

Библиотека общая для всей школы, площадь которой принимают из расчета не менее 0,6 м 2 на 1 учащегося. В помещении библиотеки выделяют зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения).

Класс музыки должен иметь площадь не менее 2,6 м 2 на 1 учащегося.

Спортивный зал для начальных классов должен быть отдельный. Его следует размещать на 1-м этаже, как исключение – допускается на 2-м этаже при условии, чтобы под ним не располагались учебные помещения. Размер спортивного зала должен составлять не менее 9,0x18,0 м при высоте не менее 6,0м. При спортивном зале должны быть предусмотрены отдельно для мальчиков и девочек раздевалки, душевые, санузлы, а также комната для преподавателя.

Бассейн , предназначенный для начальных классов, оборудуют укороченной ванной площадью не более 330 м 2 . Рекомендуемая длина ванны – 16,6 м, ширина – 11,5 м, глубина в мелкой части – 1,2 м, в глубокой – 1,8 м. Площадь ванны для обучающихся плаванию должна быть не более 180 м 2 , рекомендуемая длина – 10,0 м, ширина – 6,0 м, глубина в мелкой части – 0,6 м, в глубокой – 0,85 м. В целях безопасности одновременно обучаться плаванию должно не более 10 человек.

В состав помещений бассейна, помимо зала с ванными, входят 2 раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и санузлом. В местах выхода из душевой в зал бассейна устанавливают ножные ванны длиной и шириной не менее 0,8 м и глубиной 0,1 м.

Актовый зал общий для всей школы. Размер зала определяют числом посадочных мест (60% от общего количества обучающихся в учреждении) из расчета не менее 0,65 м 2 на 1 место. Для учащихся начальных классов целесообразно иметь отдельный актовый зал.

Питание учащихся организуют в зависимости от вместимости учреждения в школьной столовой, работающей на сырье, или в столовой, работающей на полуфабрикатах, или в буфете-раздаточной, оборудованных согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам. При буфетах и столовых обязательно предусматривают обеденный зал площадью из расчета не менее 0,7 м 2 на 1 посадочное место, исходя из посадки 100% школьников в 3 очереди. Питание учащихся начальных классов организуют отдельно (в одну из очередей).

При столовых или буфетах-раздаточных обязательно устанавливают умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.

Спальни для учащихся 1 класса , посещающих группу продленного дня, должны иметь площадь из расчета не менее 2,0 м 2 на 1 спальное место. Их оборудуют кроватями длиной 140 см, шириной 60 см и высотой 30 см. Минимальные разрывы между длинными сторонами кроватей – 0,65 м, от наружных стен – 0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, между изголовьями двух кроватей – 0,3 м. Все дети должны быть обеспечены постельными принадлежностями и полотенцами. Использование встроенной мебели допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Санитарные узлы . На каждом этаже необходимо размещать санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Кабины должны быть отделены перегородками-экранами высотой не менее 1,8 м от пола, не доходящими до пола 0,2м. Количество санитарных приборов определяют из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов определяют из расчета не менее 0,1 м 2 на 1 учащегося. Для персонала учреждения оборудуют отдельный санузел.

Расстояние между кранами индивидуальных умывальников должно быть не менее 0,65 м. Высота верхней поверхности раковин над полом для учащихся 1 класса должна составлять 0,5 м, для учащихся 2– 4 классов – 0,6 м.

Необходимо помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. В нем следует оборудовать кран на высоте 0,5 м от пола для забора воды.

Медицинский пункт включает следующие помещения: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и площадью не менее 14,0 м 2 ; кабинет стоматолога площадью не менее 12,0 м 2 , оборудованный вытяжным шкафом; процедурный кабинет площадью не менее 14,0 м 2 . При медпункте оборудуют санузел. Обязательный и рекомендуемый комплекты медицинского оборудования представлены в Приложениях 1, 2, 3.

Кабинет психолога (общий для всей школы) площадью не менее 12,0 м 2 , а также кабинет логопеда площадью не менее 12,0 м 2 .

В учреждении полного дня для учащихся начальных классов необходимо предусмотреть отдельный спортивный зал, зал для лечебной физкультуры, спальное помещение для учащихся 1 класса и игровые помещения для всех учащихся начальных классов.

Внутренняя отделка помещений . Стены помещений начальной школы должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую влажную уборку и дезинфекцию.

В учебных помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких, холодных тонов (бледно-голубой, бледно-зеленый), на северные румбы горизонта – теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый). Отдельные элементы, но не более 25% всей площади, допускается окрашивать в более яркие цвета. Поверхности стен помещений для музыкальных и гимнастических занятий следует окрашивать в светлые тона. Для отделки помещений используют отделочные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение.

Полы помещений должны быть гладкими, не скользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса должны плотно прилегать к стенам и полу. В качестве материала для пола используют дерево (дощатые полы, которые покрывают масляной краской, или паркетные). Возможно покрытие полов синтетическими полимерными материалами, утепленным линолеумом, отвечающими гигиеническим требованиям и допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Полы туалетных и умывальных комнат выстилают керамической или мозаичной шлифованной плиткой. Для отделки полов не допускается использовать цемент и мрамор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ

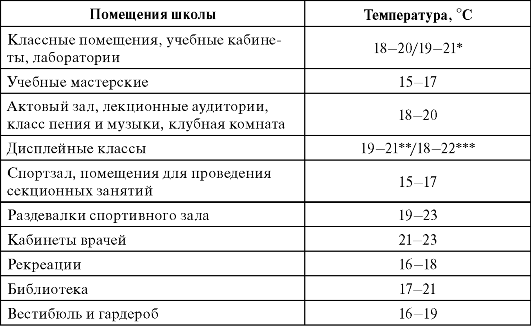

Температура воздуха в учебных помещениях должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.1.

Температура воздуха в учебных помещениях с ленточным остеклением зависит от их ориентации:

Северная ориентация окон – оптимальный температурный диапазон составляет 21–22°С, допустимый – 18–24°С;

Южная ориентация окон – 19–20°С;

Восточная ориентация окон – 20–21°С.

Таблица 4.1

Нормативы температуры воздуха в учебных помещениях

(с обычным остеклением) в зависимости от климатического района

и сезона года

Температура воздуха в актовом зале, классе пения и музыки, рисования должна составлять 18 – 20°С, в спортивном зале – 15 – 17°С, в рекреациях –

16 – 18°С, в вестибюле и гардеробе – 16 – 19°С.

Относительная влажность воздуха в учебных помещениях должна составлять 40 – 60%.

Здания учреждений оборудуют системами центрального отопления и вентиляции.

В одноэтажных малокомплектных сельских школах допускается печное отопление, устанавливать железные печи недопустимо. Во избежание загрязнения воздуха помещений окисью углерода печные трубы закрывают не ранее полного сгорания топлива и не позднее, чем за 2 часа до прихода учащихся.

В качестве нагревательных приборов могут использоваться радиаторы, трубчатые нагревательные элементы.

Отопительные приборы ограждают съемными деревянными решетками. Не допускаются ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов. Температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80°С.

При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях необходимо предусмотреть оборудование естественной вытяжной вентиляции.

При воздушном отоплении, совмещенном с вентиляцией, следует предусмотреть автоматическое управление системами, в том числе поддержание в рабочее время в помещениях расчетной температуры в зависимости от строительно-климатической зоны и относительной влажности воздуха в пределах 40 – 60%, а также обеспечение в ночное время температуры воздуха не ниже 15°С. Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещений не допускается.

Минимально необходимой воздухоподачей в учебные помещения для начальных классов следует считать 40 м 3 /час воздуха на 1 учащегося.

Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги и форточки. Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать круглогодично.

Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреации – во время уроков по графику, вывешенному в каждом классе и рекреации. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Длительность сквозного проветривания учебных помещений

В теплые дни занятия целесообразно проводить при открытых фрамугах и форточках.

Тамбуры входа в здание должны иметь воздушно-тепловые завесы. Допускается устройство тепловых завес от приточной системы с установкой во втором тамбуре калорифера догрева и автоматической воздушной заслонки.

Для оптимизации воздушной среды учебных помещений используют аэрофитомодули.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

Здания учреждений должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками.

Учреждения следует обеспечивать централизованным водоснабжением, доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Использование фильтров для очистки питьевой воды следует согласовать с территориальными органами, уполномоченными проводить санитарно–эпидемиологический надзор.

При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте организация питьевого режима учащихся осуществляется только с использованием воды, расфасованной в емкости, при условии организации контроля розлива питьевой воды. Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели.

При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды должно быть обеспечено достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовой – в учебных и спальных помещениях), а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения.

В течение всего времени пребывания учащихся в образовательном учреждении для них должен быть обеспечен свободный доступ к питьевой воде: в столовой, в каждой классной комнате и помещениях для групп продленного дня, кабинете рисования, медицинском кабинете. К умывальным раковинам, устанавливаемым в указанных помещениях, должна быть подведена холодная и горячая вода. Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов, не должна превышать 60 °С.

Учреждения должны быть обеспечены централизованной канализацией. В неканализованных районах их оборудуют внутренней канализацией при условии устройства местных очистных сооружений.

В неканализованных районах допускается оборудование малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений (вместимостью до 50 мест) люфтклозетами или выгребами (с организацией стоков). Не следует выливать в выгреб воду из-под умывальников и после уборки помещений.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ, ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ И ИНСОЛЯЦИИ

6.1. Требования к естественному и искусственному освещению

Нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных помещениях учреждений приведены в таблице 6.1.1.

Уровни естественного освещения определяются коэффициентом естественного освещения (далее КЕО), который является процентным отношением внутреннего освещения в учебном помещении к наружному освещению. Нормируемый уровень КЕО составляет не менее 1,5%, предельно допустимое значение – 1,35%.

В учебных помещениях должно быть левостороннее светораспределение естественного освещения.

Уровни искусственной освещенности на рабочих плоскостях от системы общего освещения должны быть не менее 500 лк. При этом система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с газоразрядными лампами. Использование ламп накаливания для освещения классов нецелесообразно.

В условиях городской застройки повышенной плотности допускается использовать систему совмещенного освещения с нормируемым КЕО – 1,3%, предельно-допустимым значением – 1,17%. В этом случае уровень освещенности от искусственных источников света должен составлять не менее 600 лк.

6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах.

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной - трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 С и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут.

При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в спортивном зале следует прекращать.

6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена.

Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.

6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных учреждений не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.

VII. Требования к естественному и искусственному освещению

7.1. Естественное освещение.

7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств.

7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться двустороннее боковое естественное освещение.

7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%.

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) должен составлять не менее 1:6.

7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-восток.

7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается.

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует:

Не закрашивать оконные стекла;

Не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;

Очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по продолжительности не менее:

2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.);

2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.);

1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.).

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, административно-хозяйственных помещениях.

7.2. Искусственное освещение

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки общего освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц.

7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания для общего освещения.

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.

7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней.

7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников.

7.2.8. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2.

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый.

7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы.

7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

VIII. Требования к водоснабжению и канализации

8.1. Здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях.

8.2. При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в существующих зданиях общеобразовательных учреждений необходимо обеспечить беспрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, помещения интерната при общеобразовательном учреждении и дошкольного образования и устройства систем подогрева воды.

8.3. Общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

8.4. В зданиях общеобразовательных учреждений система канализации столовой должна быть отдельной от остальной и иметь самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные помещения столовой не должны проходить стояки системы канализации от верхних этажей.

8.5. В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных учреждений оборудуют внутренней канализацией (типа люфтклозетами) при условии устройства локальных очистных сооружений. Допускается оборудование надворных туалетов.

8.6. В общеобразовательных учреждениях питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

IX. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, размещенных в приспособленных зданиях

9.1. Размещение общеобразовательных учреждений в приспособленных помещениях возможно на время проведения капитального ремонта (реконструкции) существующих основных зданий общеобразовательных учреждений.

9.2. При размещении общеобразовательного учреждения в приспособленном здании необходимо иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения для организации питания, помещения медицинского назначения, рекреацию, административно- хозяйственные помещения, санузлы, гардероб.

9.3. Площади учебных помещений и кабинетов определяются исходя из числа обучающихся в одном классе в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил.

9.4. При отсутствии возможности оборудовать собственный спортивный зал следует использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи общеобразовательного учреждения, при условии соответствия их требованиям к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту.

9.5. Для малокомплектных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, при отсутствии возможности оборудовать собственный медицинский пункт, допускается организация медицинского обслуживания на фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях.

9.6. При отсутствии гардероба допускается оборудование индивидуальных шкафчиков, расположенных в рекреациях, коридорах.

X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса

10.1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.

10.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста.

10.3. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

10.4. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.

В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, обучение проводят только в первую смену.

В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.

Обучение в 3 смены в общеобразовательных учреждениях не допускается.

10.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки

Организация профильного обучения в 10 - 11-х классах не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна предшествовать профориентационная работа.

10.6. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

Для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;

Для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;

Для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;

Для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

10.7. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

10.8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.

10.9. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных правил, и компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут.

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять 60 - 80%.

10.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);

Для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок;

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

10.11. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.

10.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.

10.13. Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут.

10.14. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.

10.15. В малокомплектных сельских образовательных учреждениях в зависимости от конкретных условий, числа обучающихся, их возрастных особенностей допускается формирование классов-комплектов из обучающихся на I ступени образования. Оптимальным при этом является раздельное обучение обучающихся разного возраста I ступени образования.

При объединении обучающихся I ступени образования в класс-комплект оптимальным является создание его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 классов (2 + 3), 2 и 4 классов (2 + 4). Для предупреждения утомления обучающихся необходимо сокращать продолжительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 - 10 мин. (кроме урока физической культуры). Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать таблице 4.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений

в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наружная Температура | Длительность проветривания помещений (мин.) |

|

| в малые перемены | в большие перемены |

|

| от +10~С до +6°С | ||

| от +5"С до 0"С | ||

| от 0~С до -5"С | ||

| от-5"Сдо-10"С | ||

| ниже -1 ОС | ||

«Человек - цвет - пространство.

Прикладная цветопсихология» Из книги Генриха Фри-менга и Ксавер Ауэра Человеческий организм реагирует на цвет. Желтый цвет - светлый, как солнечный день - вызывает весе-лое, радостное настроение. Фиолетовый и синий -цвета неуверенность, сумрачность. Голубой цвет мы воспринимаем как легкий, небесный цвет. Стены, окрашенные в темно-синий цвет, вызывают у нас грустное на-строение. Светлая зелень кажется легкой, воздушной и наоборот, болотно-зеленый цвет мягким и тяжелым. Зеленый цвет успокаивает нас, клонит ко сну, вызывает желание помечтать. Коричневый цвет воспринимается более жестким и землистым по сравнению с чистым оранжевым. Чисто красный цвет прежде всего выражает силу, активность. Активные цвета - желтый и красный - всегда имеют перевес над пассивными - синим и зеленым, поэтому они желательны в небольших дозах. Желтый и красный запечатлеваются в памяти гораздо глубже. В силу этих свойств красное как акцент, предпочтительнее зеленого или синего, которые не бросаются в глаза. В классе школы зеленая передняя стена при желтых боковых стенах создает благоприятные условия для работы, т.к. глаза не утом-ляются ярким цветом, и от соответствующей окраски боковых стен ощущается теплота. Цветопсихологические исследования детей показали, что дети отдают предпочтение тому или иному цвету в зависимости от возрас-та. В раннем возрасте они предпочитают красный или пурпурный цвет, причем девочки, главным образом, розовый. В возрасте 9-11 лет интерес к красному цвету постепенно заме-няется интересом в начале к оранжевому, затем к желтому, желто-зеленому, а затем к зеленому. После 12 лет любимый цвет - синий. Часто возбужденный ребенок после того, как ему показывают в окружающей среде предмет красного цвета, успокаивается. Когда мы привносим красный цвет в оформление классов для младших школь-ников, будь то красная панель или красная стена, то можем быть уве-рены, что этот цвет будет действовать на детей успокаивающе. Необходимо по возможности избегать окрашивания классной доски в черный цвет, лучше предпочесть темно-зеленый или темно-синий цвет. Не следует на стене, где висит классная доска, создавать резкий цветовой контраст, чтобы не утомлять зрение учащихся.| Предпочитаемые цвета | Цвет, вызывающий отрицательное отно-шение | Преобладающее пси-хологическое состоя* ние |

|

| Красный, пурпурный, розовый, бирюзовый | Черный, темно-корич-невый, серый | Пребывание в мире ска-зок |

|

| Зеленый, желтый, красный | Оливковый, пастельно-зеленый, лиловый | Преобладание чувствен-ного восприятия мира |

|

| Ультрамарин, оран-жевый, зеленый | Фиолетовый, лиловый | Рациональный подход к восприятию мира, разви-тие самосознания |

|

| Красно-оранжевый | Пурпурный, розовый | Инстинктивно-целенап-равленное восприятие мира |

ПЛАН-СХЕМА КАБИНЕТА

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА

КАБИНЕТА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

| № п/п | Наименование имущества | количество | Отметка о списании (дата, № акта) |

| Учительский стол | |||

| Учительский стул | |||

| Парты двуместные | |||

| Стулья ученические | |||

| Книжные шкафы | |||

| Подставка для цветов | |||

| Книжные шкафы | |||

Проветривание кабинета – одна из важнейших задач, которая должна выполняться на протяжении учебного процесса, а также в неурочное время.

Одна из важнейших задач, которую необходимо выполнять на протяжении учебного процесса, а также в неурочное время -проветривание кабинета

Санитарные правила и нормы устанавливают определенные нормы касательно воздухооборота, температурного режима и влажности в учебных заведениях, однако в них не значится информация ни про длительность проветривания, ни про то, что считать правильно проведенным проветриванием.

Связанно это с тем, что для каждого помещения проветривание должно проходить по-разному, зависимо от размеров помещения, количества людей в нем, системы вентиляции, климата, времени года, погодных условий и п. р..

Рассмотрим основные понятия, связанные с проветриванием и установим наиболее подходящий график для проветривания кабинетов в школах.

Важность проветривания

«Застоявшийся» воздух становится причиной множества проблем, ухудшает работоспособность и самочувствие людей, находящихся в помещении, способствует развитию аллергии. Это отыгрывает большую роль в работоспособности.

В непроветренном помещении создаются благоприятные условия для появления плесени, клещей, аллергенов(особенно, в пыли).

В свою очередь свободная циркуляция воздуха решает эти проблемы, а также оказывает следующее влияние:

- нормализирует концентрацию кислорода и углекислого газа в воздухе, что важно для детской территории;

- значительно уменьшает концентрацию аллергенов, грибков и пыли;

- устраняет неприятные запахи;

- способствует регулировке влажности и температуры.

Регулярное проветривание кабинета в школе помогает предотвратить появление многих проблем

Естественная вентиляция помещения школы

К такому роду проветривания, как естественная вентиляция школы, относится вентилирование без непосредственного изменения характеристик окружающей среды (температуры, влажности, давления). Ее осуществление происходит в несколько способов:

- через поры материала наружных ограждений (стен) здания;

- через отверстия и зазоры между составляющими конструкциями здания;

- через дверные проемы и воздухопроницаемые оконные рамы;

- через форточки и фрамуги.

Естественная вентиляция первого типа (через стены) напрямую зависит от их материала. Наиболее воздухопроницаемыми считаются стены из кирпича и соснового дерева. Однако воздухопроницаемость достаточно просто снизить при помощи внутренней отделки помещения (покраска, оклейка обоями).

Через зазоры между строительными конструкциями, двери и оконные рамы также поступают воздушные потоки из внешней среды, однако они не значительны. Таким образом, основным источником естественной вентиляции становятся форточки и фрамуги.

Основные причины движения воздушных потоков – сила ветра и разница температур в здании и за его пределами. Чем сильнее ветер и больше разница температур, тем лучше проходит проветривание. Если ветра нет, а разница температур внутреннего и наружного воздуха незначительна, движение воздуха будет проходить исключительно за счёт диффузии. В таком случае интенсивность диффузии прямо пропорциональна площади форточек и времени проветривания.

Согласно стандартам, в учебных заведениях для поддержания микроклимата общая площадь форточек должна составлять не менее 2% от площади полов. Среднестатистически площадь форточек в классе составляет около одного метра квадратного. То есть в классе с тремя окнами, как минимум два из них должны иметь площадь форточки по полметра квадратных.

При проектировании системы вентиляции (в которую входит и естественная вентиляция) обычно форточки устанавливают в верхней трети окна.

Форточка должна отворяться как минимум на 45°, при чем наружная створка должна свободно откидываться наружу вверх, а внутренняя – внутрь вниз. При неправильной установке могут возникнуть проблемы с циркуляцией воздуха и нарушение микроклимата.

Вместо форточек устанавливают так же фрамуги, которые при проверке имеют ряд преимуществ перед форточками:

- Температура внутреннего и внешнего воздуха значительно отличается, что способствует движению воздуха.

- Высшая теплоизоляция, позволяющая сохранять тепло в помещении больший отрезок времени.

- Возможность не закрывать фрамуги даже, когда дети находятся в классе.

- Зимой и поздней осенью школьные классы проветриваются исключительно при отсутствии детей. Так как циркуляция воздуха при низкой температуре может стать причиной простуды учащихся.

В осеннее и зимнее время проветривать кабинет в присутствии учащихся строго запрещено

Как и в дошкольных учреждениях, так и в школах на одного ребенка предусматривается около четырех-четырех с половиной кубометров воздуха при условии, что проветривание проводится каждый академический час.

Искусственная вентиляция

Кабинеты в школе также оборудуются искусственной вентиляцией, которая способна изменять характеристики воздушного потока (температуру, влажность). Однако механические вентиляционные системы в образовательных организациях используются нечасто. Обследование таких помещений показывает эффективность систем вентилирования.

Для поддержания комфортного микроклимата в проект вентиляции школы вносят приточные системы, которые обеспечивают поступления свежего воздуха помимо простого проветривания. В такой системе воздушные потоки проникают внутрь через решетку, которая также защищает воздухопровод от осадков. Далее поток проходит через фильтр для очистки от пыли и прочего мусора и в случае, если клапан открыт, поступает в кабинет.

Неотъемлемая часть приточной системы – калорифер, которые способен повышать температуру воздуха при необходимости, и вентилятор, который напротив – охлаждает воздух. Важной задачей при проектировке системы стало обеспечение звукоизоляции работающих приборов. Существует масса методов решения этой проблемы.

После манипуляций с температурой и влажностью воздуха потоки попадают в воздухопроводную сеть и распределяется по кабинетам при помощи специальной управляющей системы.

Для вывода воздуха, перенасыщенного углекислым газом используется вытяжная вентиляция. Время от времени необходимо проводить осмотр, оценку технического состояния и очистку приточно-выводных систем и ее составляющих.

Приточно-выводные системы значительно уменьшают необходимость в проветривании, так как обеспечивают дополнительное движение воздуха. Именно на уровне проектирование искусственной вентиляции определяется необходимость и частота проветривания школьных кабинетов.

График и продолжительность проветривания

График проветривания кабинета в школе по санпин предусматривает проветривание на протяжении двадцати минут до начала занятий, после чего каждый академический час на протяжении пяти-семи минут.

- В большинстве школ уроки начинаются в восемь часов утра, поэтому учитель или дежурный должны заблаговременно проветривать кабинет до прихода детей.

- После каждого урока, который стандартно длится сорок пять минут, необходимо опять проветривать класс. Кабинеты проветриваются при полном отсутствии детей, чтобы ребенок не простудился, а также имел возможность сменить обстановку и отдохнуть за приделами класса.

- После окончания первой смены в учебном заведении повторно должно проводиться в течении не менее двадцати минут. В зависимости от насыщенности воздуха.

После окончания первой смены в учебном заведении, школьный класс необходимо проветривать 20 минут

Большую роль играет правильный график проветривания учебных помещений. График и нормы проведения проветривания приведены ниже в таблице:

СанПиН 2.4.2.2821-10

Виды проветривания

Для проветривания учебных заведений подходят три способа проветривания зависимо от времени года и длительность воздухообмена. Рассмотрим каждый в отдельности:

- Освежение воздуха через форточку в режиме «проветривание». Длительность такого проветривания не превышает пятидесяти минут и подходит для проветривания в неурочное время или перед занятиями. Однако такой метод сильно охлаждает помещение (хоть и благоприятно влияет на влажность). В зимнее время стоит отказаться от такого проветривания.

- Освежение воздуха с открытым окном. Такое проветривание длится значительно меньше (5-7 минут). Оптимально подходит для проветривания между переменами. В зимнее время потери тепла не так значительны, как в первом случае, однако так же присутствуют.

- Сквозняк. Прибегать к этому методу стоит нечасто и при отсутствии в помещении учеников. Такое проветривание позволит наполнить кабинет свежим воздухом в считанные минуты.

Заключение

В данной статье мы определили, какие задания выполняет проветривание, принцип работы вентиляции и приточно-выводной системы в учебном заведении, ее важность для поддержания и изменения микроклимата, рассмотрели нормы СанПиН относительно проветривания в школах, предложили оптимальный график проведения вентиляции в кабинетах и познакомили с основными способами проветривания.

Циркуляция воздуха в помещении играет внушительную роль для нашего здоровья и самочувствия. Так что не забывайте проветривать не только кабинеты, но и собственное жилье!

Воздушно-тепловой режим, гигиенические требования к освещению, организация водоснабжения детских и подростковых учреждений

Воздушно-тепловой режим, гигиенические требования к освещению, организация водоснабжения детских и подростковых учреждений

Воздушно-тепловой режим в учреждениях для детей и подростков обеспечивается системами отопления.

В помещениях ДОУ в качестве отопительных приборов могут приниматься радиаторы, конвекторы и бетонные панели. Изготовление защитных экранов отопительных приборов из древесно-стружечных плит и асбестоцементных листов не допускается.

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть 40-55%, температура внутреннего воздуха - 21 °С (кроме залов ванн бассейнов).

Расчетная температура и кратность обмена воздуха в помещениях ДОУ принимаются в соответствии с табл. 7.32.

Таблица 7.32. Расчетная температура и кратность воздухообмена

Примечания: в IA, 1Б, ΙΓ климатических подрайонах приток воздуха в помещении осуществляется механическими вентиляционными установками; в помещениях стиральни и гладильни следует осуществлять, как правило, механические приток и вытяжку воздуха; в туалетных помещениях групп вытяжку воздуха следует предусматривать из уборной; в туалетных детских групп, проектируемых без естественного освещения, вытяжка должна быть не менее 3-кратной.

Для периодической интенсификации воздухообмена на вытяжном канале и в туалетных комнатах без оконных проемов в наружных ограждениях рекомендуется устанавливать по 1 осевому малогабаритному вентилятору. В служебно-бытовых помещениях, имеющих окна с фрамугами или форточками (за исключением душевых и туалетов), устройство вытяжных каналов естественной вентиляции можно не предусматривать.

Самостоятельные вытяжные системы следует проектировать от комплекса пищеблока, стиральной/гладильной, помещений бассейна.

Медицинские помещения должны иметь обособленные вытяжные каналы.

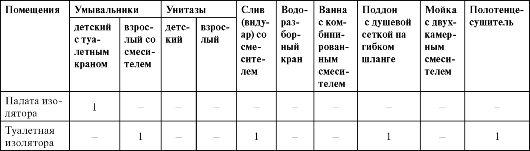

Основное санитарно-техническое оборудование в ДОУ рекомендуется комплектовать согласно табл. 7.33.

Температура воды в ванне бассейна должна поддерживаться на уровне 29 °С. При проектировании бассейнов с объемом воды 50 м3 и более следует предусматривать мероприятия по ее обеззараживанию. Для бассейнов с ваннами размером 7x3 м при непрерывном протоке свежей воды применения дезинфектантов не требуется. Обходные дорожки ванн крытых детских бассейнов следует обогревать с поддержанием температуры поверхности в пределах 26-30 °С. Допускается не предусматривать обогрев дорожек в случае, когда стены, граничащие с обходными дорожками, являются внутренними и обходные дорожки устраиваются над теплым помещением (техническим подпольем). При отсутствии обогрева дорожки должны быть покрыты синтетическими ковриками с низкой теплопроводностью.

Нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды детей в раздевальных, а также полотенцесушители в туалетных, должны присоединяться к системе горячего водоснабжения.

Температура горячей воды, поступающей в здание ДОУ, должна быть не ниже 60 °С.

Электроосвещение должно быть рабочим, аварийным, эвакуационным (аварийное для эвакуации) и дежурным. Для дежурного освещения используются светильники эвакуационного освещения. Светильники аварийного и эвакуационного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения и помечаются специальными знаками. Гигиенические нормативы освещенности приведены в табл. 7.34.

Таблица 7.33. Основное санитарно-техническое оборудование

Таблица 7.34.

Нормы освещенности помещений детского сада искусственным светом

Таблица 7.34.

Нормы освещенности помещений детского сада искусственным светом

В

соответствии с противопожарными требованиями к ДОУ предусматривается не

менее двух рассредоточенных выходов из здания и с каждого этажа; оба

эвакуационных выхода из групповой ячейки должны быть расположены в

разных ее помещениях и иметь доступ к разным лестничным клеткам.

Наружные эвакуационные лестницы выполняются из негорючих материалов,

уклон их не должен превышать 45%, ширина марша должна быть не менее 0,8

м, ширина ступеней 0,2 м.

В

соответствии с противопожарными требованиями к ДОУ предусматривается не

менее двух рассредоточенных выходов из здания и с каждого этажа; оба

эвакуационных выхода из групповой ячейки должны быть расположены в

разных ее помещениях и иметь доступ к разным лестничным клеткам.

Наружные эвакуационные лестницы выполняются из негорючих материалов,

уклон их не должен превышать 45%, ширина марша должна быть не менее 0,8

м, ширина ступеней 0,2 м.

Воздушно-тепловой режим в общеобразовательных учреждениях обеспечивается системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теплоснабжение зданий должно обеспечиваться от ТЭЦ, районных или местных котельных. Паровое отопление школ недопустимо. В качестве нагревательных приборов могут применяться радиаторы, трубчатые нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели; допускается использование конвекторов с кожухами. Отопительные приборы должны быть ограждены съемными деревянными решетками, располагаться под оконными проемами и иметь регуляторы температуры. Не допускается устройство ограждений из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80 °С.

При использовании в школьном здании воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, необходимо автоматическое управление системами для поддержания в рабочее время расчетных уровней температуры и относительной влажности воздуха в пределах 40-60%.

Во внеучебное время в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15 °С.

Температура воздуха в системе воздушного отопления в рабочее время не должна превышать 40 °С.

Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещений не допускается.

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются для помещений (групп помещений): классных помещений и учебных кабинетов (при отсутствии воздушного отопления), лабораторий, актовых залов - лекционных аудиторий, учебных мастерских, спортивных залов, бассейнов, тиров, столовой, медпункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря.

Воздухообмен в школьных столовых должен рассчитываться на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни.

Запрещается применение в учебных учреждениях асбестоцементных воздухопроводов.

Печное отопление допускается только в одноэтажных малокомплектных школах (не более 50 человек). Топка должна устраиваться в коридоре. Запрещается устанавливать железные печи.

Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо проводить сквозное проветривание. В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно табл. 7.35.

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна соответствовать показателям, представленным в табл. 7.36.

Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать 1-2 окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 °С и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале должны проводиться при открытых фрамугах, а сквозное проветривание во время перемен - в отсутствие учащихся.

Таблица 7.36. Температура воздуха в помещениях школы

Примечание:

* - при ленточном остеклении; ** - оптимальные параметры; *** - допустимые параметры.

Примечание:

* - при ленточном остеклении; ** - оптимальные параметры; *** - допустимые параметры.

При достижении в помещении температуры воздуха 15-14 °С проветривание зала прекращается.

В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40-60%.

В мастерских, помещениях кухни, душевых и уборных должна быть оборудована вытяжная вентиляция. Вытяжные вентиляционные решетки подлежат ежемесячной очистке от пыли.

Школьные учебно-производственные мастерские, где работа на станках и механизмах связана с выделением тепла и пыли, должны иметь механическую вытяжную вентиляцию. Кратность воздухообмена должна быть не менее 20 м3 в 1 ч на 1 ребенка.

Одним из важнейших компонентов условий жизнедеятельности ребенка является естественное и искусственное освещение. Все учебные помещения школ должны иметь естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать снарядные, умывальные, душевые, уборные при гимнастическом зале, душевые и уборные персонала, кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся жидкостей), радиоузлы, кинофо-

толаборатории, книгохранилища, бойлерные, насосные водопровода и канализации, камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха, узлы управления и другие помещения установки и управления инженерным и технологическим оборудованием, помещения для хранения дезинфицирующих средств.

В учебных помещениях должно предусматриваться боковое левостороннее освещение. При двустороннем освещении, которое проектируется при длине учебных помещений более 6 м, обязателен правосторонний подсвет, высота которого должна быть не менее 2,2 м. При этом недопустимо направление светового потока спереди и сзади от учащихся.

В учебно-производственных мастерских, актовых и спортивных залах также возможно двустороннее боковое естественное и комбинированное (верхнее и боковое) освещение.

Уровень естественного освещения, оцениваемый по коэффициенту естественного освещения, в учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении на расстоянии 1 м от стены, противоположной световым проемам, должен быть 1,5%, т.е. составлять 1,5% от освещенности на этом же уровне, но на улице.

Важным условием нормальной работы зрительного анализатора человека является не только достаточность, но и равномерность освещения. Неравномерность естественного освещения учебных помещений не должна превышать 3:1.

Светопроемы учебных помещений должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающимися с цветом стен, мебели. В нерабочем состоянии шторы должны размещаться в простенках между окнами. Запрещается применять шторы из поливинилхлоридной пленки.

Для отделки учебных помещений должны использоваться отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность. Необходимо использовать цвета красок, представленные в табл. 7.37.

В учебных помещениях должны быть обеспечены нормируемые уровни освещенности и показатели качества искусственного освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95. «Естественное и искусственное освещение» (табл. 7.38). В учебных помещениях рекомендуется использовать преимущественно люминесцентные лампы.

Таблица 7.38. Нормируемые уровни освещенности учебных помещений

Примечание: * - при необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради - 300 лк.

Запрещается использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания. Использование новых типов ламп и светильников обязательно должно согласовываться с органами Роспотребнадзора.

При использовании диа- и кинопроекторов освещенность на столах учащихся должна быть 500 лк. При этом следует применять только местное освещение или создавать систему «функционального» искусственного освещения с «темным коридором» перед экраном.

В учебных помещениях должна использоваться система общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами должны располагаться параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной и 1,5 м от внутренней стены. Линии светильников должны включаться раздельно. Для общего освещения учебных помещений применяются люминесцентные светильники типа ЛС002-2Х40, ЛП028-2Х40, ЛП002-2Х40, ЛП034-4Х36, ЦСП-5-2Х40.

Классная доска должна быть оборудована софитами и освещаться двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122 (125). Эти светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Осветительная арматура светильников подлежит чистке не реже двух раз в год. Перегоревшие лампы должны заменяться. Запрещается привлекать к этой работе учащихся.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы должны собираться и вывозиться из здания школы. Хранение их в неприспособленных помещениях учебных заведений запрещено.

В зданиях образовательных учреждений следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки.

Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными.

Общеобразовательные учреждения должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой. Должна предусматриваться подводка холодной воды к раковинам химических лабораторных столов и демонстрационных столов в лабораториях химии, физики, биологии; к смывочным бочкам в санузлах, к умывальникам, устанавливаемым по 1 в каждой классной комнате 1-4-х классов и помещениях для групп продленного дня. Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться по 1 в кабинете черчения и изобразительного искусства, информатики и электронно-вычислительной техники,

кружковых помещениях технического моделирования, юных натуралистов, студии живописи, рисунка, скульптуры; к умывальникам и мойкам в мастерских по обработке тканей и кулинарии; к умывальникам в учительской, пищеблоке, к водоразборным кранам, устанавливаемым для хозяйственных нужд по 1 в умывальной для учащихся; к раковинам в учебных мастерских, в комнате технического персонала и в помещении уголка живой природы; к приборам кабин личной гигиены девочек; к мойке в фото- и кинофотолаборатории; к лабораторным шкафам в лабораториях химии, физики, биологии, а также к оборудованию столовых и буфетов, к которым подводка горячей и холодной воды предусматривается согласно технологическим требованиям.

Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов, не должна превышать 60 °С.

В период эпидемиологического благополучия в общеобразовательных учреждениях должна проводиться ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла или синтетических моющих средств.

Уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. При работе школы в 2 смены уборка проводится дважды. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).

1 раз в месяц проводится генеральная уборка помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри и оконные проемы моют 2 раза в год (весной и осенью).

Места общего пользования (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет) моют с использованием дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию независимо от эпидемиологической ситуации.

Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми (завтрак, обед, полдник). Столы моют горячей водой с мылом или содой после каждого приема пищи.

Толкование сна магия в сонниках

Лейкоциты в крови: норма и отклонения Сколько должно быть лейкоцитов

Как привлечь в дом удачу и деньги: три эффективных ритуала

Урок русского языка "мягкий знак после шипящих у существительных" Урок игра ь знак после шипящих

Салат с курицей и шампиньонами слоеный - быстро и вкусно